Krisis Ukraina munculkan kembali isu otonomi strategis UE

Markas besar Komisi Eropa di European Quarter di Brussel, Belgia, pada 19 Juli 2020. (Xinhua/Zheng Huansong)

Otonomi strategis Uni Eropa merupakan isu yang kerap kali muncul ke permukaan di masa lalu, sejak berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990-an, dan kini kembali hangat oleh pecahnya konflik di Ukraina di mana Amerika Serikat-lah yang menjadi pemimpin dalam menentukan kebijakan yang mendukung Ukraina, dengan mayoritas negara Eropa mengikuti langkah AS.

Roma, Italia (Xinhua) – Konflik di Ukraina kembali memunculkan isu otonomi strategis Uni Eropa (UE) ke permukaan, sebuah isu yang telah ada sejak puluhan tahun lalu, menurut sejumlah analis.Dalam banyak hal, Amerika Serikat (AS) menjadi pemimpin dalam menentukan kebijakan yang mendukung perjuangan Ukraina, dengan mayoritas negara Eropa mengikuti langkah negara tersebut.Ukraina juga mendapatkan manfaat dari dukungan kuat UE. Namun, sejumlah analis mengatakan bahwa AS jelas mengambil peran utama."Kewenangan yang dimiliki UE terkait kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan yang dimilikinya di bidang-bidang kebijakan lain," ujar Mattia Guidi, seorang ilmuwan politik di LUISS University di Roma, kepada Xinhua.Guidi menyampaikan bahwa ada beberapa alasan terkait hal itu, termasuk kuatnya pengaruh AS dan cara pengambilan keputusan mengenai isu-isu geopolitik di Eropa."UE membuat keputusan berdasarkan aturan pengambilan suara secara bulat, yang berarti seluruh 27 negara anggota harus dihadirkan di meja perundingan dan menemukan solusi yang cocok bagi semua pihak," tutur Guidi. "Itu sangat sulit. Yang biasanya terjadi adalah UE tidak dapat memutuskan sesuatu yang substansial terkait kebijakan luar negeri dan keamanan."

Presiden Dewan Eropa Charles Michel (kedua dari kiri) bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (ketiga dari kanan) di Kiev, Ukraina, pada 20 April 2022. (Xinhua/Kantor Kepresidenan Ukraina)

Presiden Dewan Eropa Charles Michel (kiri), Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg (tengah), dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghadiri konferensi pers di markas besar NATO di Brussel, Belgia, pada 10 Januari 2023. (Xinhua/Zheng Huansong)

Para partisipan KTT NATO 2022 berpose untuk foto bersama di Madrid, Spanyol, pada 29 Juni 2022. (Xinhua/Juan Carlos Rojas)

Bagikan

Komentar

Berita Terkait

Sekjen PBB serukan upaya jadikan 2025 sebagai "awal yang baru" dalam pesan Tahun Baru

Indonesia

•

31 Dec 2024

27 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza tengah

Indonesia

•

14 Dec 2024

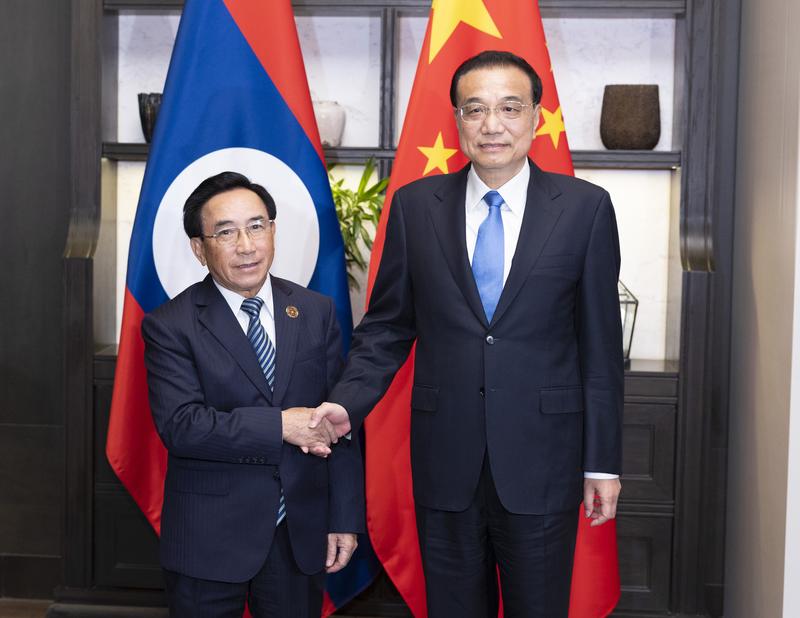

PM China bertemu PM Laos, bahas kerja sama yang lebih erat

Indonesia

•

13 Nov 2022

Sebanyak 55 ekor badak dan 2 ekor gajah diburu di Namibia sejak Januari

Indonesia

•

07 Oct 2022

Berita Terbaru

Menlu Rusia: Remiliterisasi Jepang ancam stabilitas Asia-Pasifik

Indonesia

•

04 Feb 2026

Pasangan Clinton setuju bersaksi di komite DPR AS terkait penyelidikan Epstein

Indonesia

•

04 Feb 2026

Penembak mantan PM Jepang Shinzo Abe ajukan banding atas hukuman seumur hidup

Indonesia

•

04 Feb 2026

Presiden Iran perintahkan dimulainya dialog nuklir dengan AS

Indonesia

•

03 Feb 2026